酒の詩人 李白

|

この詩はすごくおもしろい!李白のユーモアが伝わってくる詩。 山の中で幽霊と対酌する 両人(二人)が対酌すると、山の花は開く 李白は誰とお酒を飲んだつもりになっているのかというと、もちろん本当の幽霊なんかではなくて、陶淵明(李白と並んで「酒の詩人の双璧」と言われた)と対酌しているつもりなのだ。何故、「幽人」が「陶淵明」と分かるのか?それは、「我酔欲眠卿且去」というこの句、実は陶淵明の伝記の一説とほとんど同じ描写で使われているからなのだ。 |

|

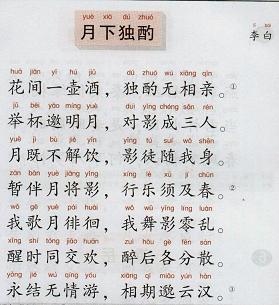

こんな風に独りでお酒を飲めたら楽しいだろうなぁ・・・ 月の下で独り酌す 我は一壺の美味い酒を準備したぞ、 |

|

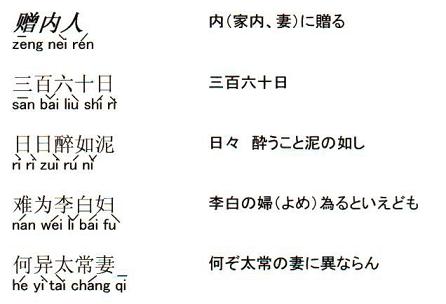

李白が妻に送った唯一の詩(当時、男女差別の激しい封建社会の中で、妻というのは世間では地位がなく、正面をきって「妻に贈る詩」を書いた詩人は少ない)。 玄宗皇帝の付き人となるまで上り詰めた李白だったが、三百六十五日(詩中は三百六十日)酒ばかり飲み、泥酔していた李白。かの有名な(当時から名を馳せていた)”あの李白”の妻であろうと、ただ人の妻と何も変わらん、気の毒にのぉ・・・といった気持ちを表したもの。 |

|

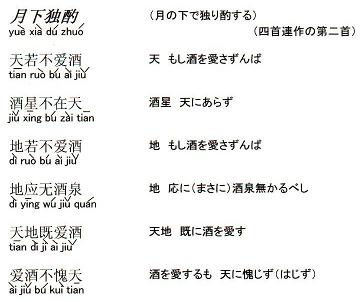

天がもし酒を愛していなければ ここまで酒を愛せたらほんとにすごいっ! |